DOGMA 95

FESTEN – FESTA IN FAMIGLIA

Di Miriam Padovan

Con Festen – Festa in famiglia (Festen, 1998), Thomas Vinterberg firma non solo un capolavoro cinematografico, ma un manifesto visivo di rottura, un dispositivo emotivo crudo e destabilizzante che disintegra l’illusione borghese della famiglia come luogo sicuro e armonioso. Primo film aderente ai dettami del Dogma 95, movimento fondato dallo stesso Vinterberg insieme a Lars von Trier, Festen si impone immediatamente come un’opera dirompente, tanto sul piano formale quanto su quello contenutistico. Il suo stile scarno, privo di artifici, e la brutalità della verità diventano strumenti per una riflessione profonda sull’ipocrisia, la memoria, il trauma e il bisogno disperato di catarsi.

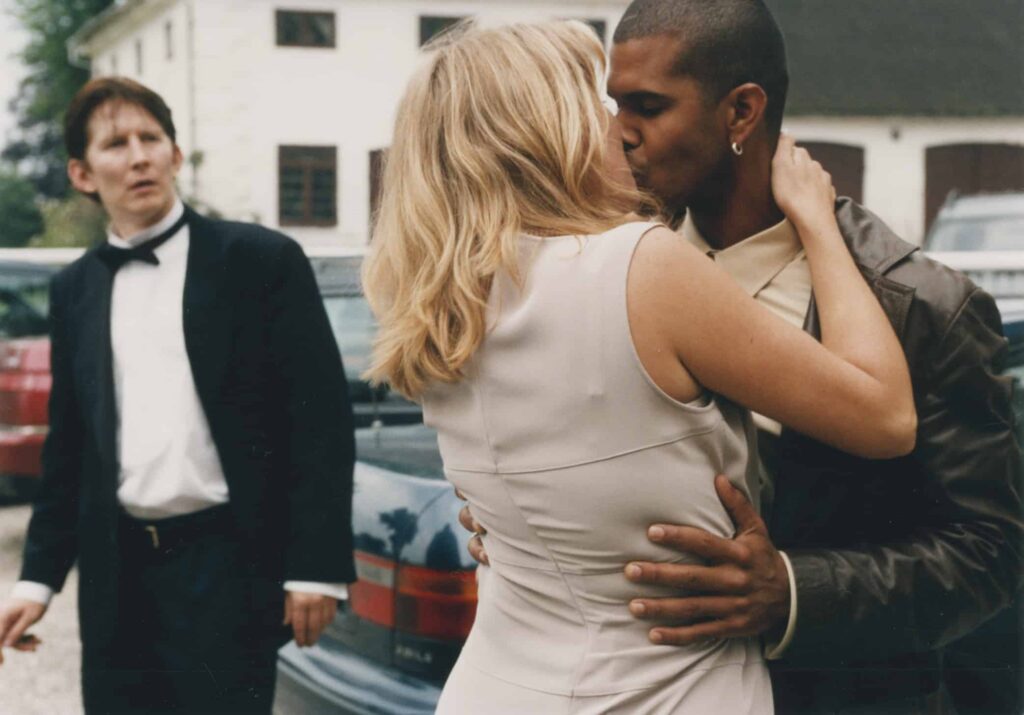

Il film racconta l’apparente celebrazione dei sessant’anni di Helge (Hennig Moritzen), patriarca di una benestante famiglia danese. Ma l’occasione si trasforma ben presto in una resa dei conti senza ritorno quando il figlio primogenito, Christian (Ulrich Thomsen), durante un discorso-omaggio al padre, rompe il velo dell’ipocrisia rivelando un indicibile orrore: sia lui che sua sorella Linda (Lene Laub Oksen) – quest’ultima suicidatasi un anno prima – sono stati vittime di abusi sessuali da parte del padre. La madre (Birthe Neumann), connivente per rimozione o complicità, ha sempre ignorato la vergogna pur di mantenere l’apparenza della rispettabilità. Ma dopo la rivelazione di Christian, tutto vacilla ma nulla realmente crolla: si continua a mangiare, brindare, danzare, fingendo che niente sia accaduto.

Vinterberg ci trascina in questo incubo familiare attraverso un linguaggio registico completamente rinnovato: la camera a mano, instabile, nervosa, barcollante, diventa un occhio antropomorfizzato che osserva, spia, si confonde con lo sguardo del pubblico. La pellicola non ha bisogno di artifici scenografici, di luci sofisticate o colonne sonore orchestrali per suscitare emozione: la forza di Festen è tutta nella tensione tra il reale e il rappresentato, nel cortocircuito tra ciò che vediamo e ciò che proviamo.

Ogni inquadratura, ogni buio improvviso, ogni sbilanciamento visivo contribuisce a rendere lo spettatore un partecipante diretto dell’azione, un testimone scomodo, impossibilitato a guardare altrove. Il film sovverte le regole della messa in scena classica per restituire un’esperienza sensoriale e cognitiva unica, ponendo interrogativi profondi non solo sulla famiglia, ma sul cinema stesso come atto di verità.

Lo spettatore è trascinato nel cuore di un dramma centripeto, in cui i corpi dei personaggi convergono verso una dolorosa verità. La casa, sontuosa e labirintica, diventa teatro claustrofobico di una tragedia antica, dove le stanze sembrano chiudersi addosso ai protagonisti, impedendo ogni fuga. È un microcosmo stagnante in cui le dinamiche familiari, come organismi in putrefazione, mostrano le loro metastasi. Il tono oscillante tra farsa e tragedia rende l’esperienza ancor più disturbante, amplificando l’effetto di straniamento.

In questa grottesca pantomima, Vinterberg costruisce un impietoso atto di accusa contro la cultura del silenzio, l’omertà familiare, l’inazione che segue la scoperta dell’orrore. Il comportamento dei commensali rappresenta il vero nucleo tragico del film: non tanto l’evento in sé, quanto la sua rimozione collettiva. Come se la verità fosse accolta con tale disagio da preferire la negazione alla consapevolezza. La società borghese viene mostrata nel suo volto più cinico: dietro le buone maniere, il galateo, la tradizione, si nasconde un sistema coercitivo, annichilente, impermeabile al cambiamento.

Christian, apparentemente il figlio modello, rivela progressivamente un ruolo da elemento destabilizzante e traghettatore verso la verità. Il fratello Michael (Thomas Bo Larsen), figura ambigua e rabbiosa, rappresenta inizialmente l’adesione cieca al potere patriarcale, salvo poi mostrarne anch’egli una rottura. Helene (Paprika Steen), sorella intermedia, è emblema di una generazione disillusa, che tenta la mediazione ma finisce anch’essa trascinata nel vortice. Tutti i personaggi, in un modo o nell’altro, sembrano oscillare tra regressione infantile e spasmodico desiderio di emancipazione. L’opera si configura come una tragedia moderna che rispetta, ironicamente, le unità aristoteliche di tempo, luogo e azione. Tutto accade nell’arco di un giorno, all’interno della villa, e attorno a un unico evento scatenante. Ma, al contrario del teatro classico, qui non c’è alcuna purificazione garantita: la catarsi, se avviene, è intima, sofferta, personale. Non si assiste a una risoluzione pacificata, bensì a una lacerazione permanente.

Un elemento dirompente di Festen è il suo rapporto con la parola: non basta dire la verità perché questa sia riconosciuta. Come accade nella vita, anche nel film è necessaria la ripetizione, l’insistenza, la testimonianza continua affinché qualcosa venga creduto, compreso, infine accettato. Il discorso di Christian non ha effetto immediato: viene ridicolizzato, negato, ridotto a delirio. Solo con la conferma postuma della sorella scomparsa la verità riesce finalmente a bucare la coltre di omertà. Ma quanto è servito per arrivarci? Quanti silenzi sono stati necessari, quanta violenza? Lo sforzo di Christian sembra quasi vano, inghiottito dall’inerzia collettiva, dalla forza paralizzante dell’ordine costituito. Nulla, in apparenza, è cambiato. Il potere del padre sopravvive, l’orrore viene silenziato, la consapevolezza rifiutata.

Festen vince il Premio della giuria a Cannes e, a distanza di più di venticinque anni, resta un’opera disturbante, non per ciò che mostra, ma per ciò che costringe a pensare. È un film che vive sottopelle, che lascia segni sulla carne e nella memoria. Il disagio che provoca non si esaurisce con la visione, ma continua a fermentare dentro lo spettatore, come un virus che attende il momento giusto per esplodere. Festen è, in definitiva, un viaggio nel cuore oscuro della famiglia come istituzione, della memoria come fardello, della verità come forza sovversiva. Un film spoglio, ma densissimo; gelido, eppure infuocato. È cinema nella sua forma più pura e più feroce. È una ferita che non si rimargina. Un’opera da cui non si esce indenni, e che proprio per questo resta imprescindibile.

Lascia un commento