APPROFONDIMENTI

IL WESTERN REVISIONISTA, PARTE III – L’ESPLOSIONE DELLA NEW HOLLYWOOD

Di Giovanni “Fusco” Pinotti

Con la terza parte di questo approfondimento, entriamo finalmente nel vivo della revisione del western nell’ambito del cinema nordamericano. Le caratteristiche di cui abbiamo parlato in precedenza – gli antieroi, i “cattivi buoni”, il genocidio dei nativi, l’approfondimento del ruolo delle donne, l’aspro conflitto tra uomo e natura, la critica al capitalismo e all’imperialismo – fanno la loro comparsa in modalità e declinazioni diverse all’interno dei film scelti per questa disamina. Questi ultimi, come anticipato nella prima parte, sono Butch Cassidy (Butch Cassidy and the Sundance Kid, George Roy Hill, 1969), Il piccolo grande uomo (Little Big Man, Arthur Penn, 1970), Soldato blu (Soldier Blue, Ralph Nelson, 1970), I compari (McCabe & Mrs. Miller, Robert Altman, 1971), Corvo rosso non avrai il mio scalpo! (Jeremiah Johnson, Sydney Pollack, 1972), Nessuna pietà per Ulzana (Ulzana’s Raid, Robert Aldrich, 1972) e Buffalo Bill e gli indiani (Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull’s History Lesson, Robert Altman, 1976). Queste opere esemplari ci aiuteranno a capire in quale modo il mito della frontiera e del vecchio selvaggio West venga demolito o ripensato dalla nuova generazione di cineasti, interessata ad adottare le lezioni del cinema hollywoodiano classico per mettere in discussione i capisaldi della società americana.

Butch Cassidy: l’anti-epicità della fine di un’era

Prima collaborazione sullo schermo per gli amici Paul Newman e Robert Redford, Butch Cassidy è una punta di diamante del filone anti-western. Il colpo di genio del regista George Roy Hill consiste nel privare quasi interamente di epicità un racconto che, sulla carta, ne avrebbe avuto forte bisogno.

Siamo nel 1899, agli sgoccioli del periodo del selvaggio West. L’affabile e bonario chiacchierone Butch Cassidy (Newman) è alla guida di una gang di fuorilegge di cui fa parte anche Sundance Kid (Redford), giovane e silenzioso pistolero. Soli al mondo e con la legge costantemente alle calcagna, Butch e Kid cercheranno rifugio in Bolivia insieme alla partner di Kid, Etta (Katharine Ross). Dopo aver tentato senza successo di condurre una vita onesta, i due inseparabili fuorilegge si troveranno addosso tutta la furia dell’esercito, in un indimenticabile confronto finale fuori dalle convenzioni del genere.

Quella di Butch Cassidy è una storia dalle implicazioni malinconiche e crepuscolari: si tratta della fine di un’epoca fatta di anarchia e libertà, di fratellanza e amore, di spensieratezza e solidarietà, tutto in nome di un presunto progresso dalle discutibili mire civilizzatrici; eppure, Hill conferisce alla sua pellicola un tono quasi infantile e comico, scaturito tanto dall’incredibile e affascinante chimica emanata dalla simpaticissima coppia Newman-Redford quanto dalle scelte di messinscena. Tutto ciò che nel western classico era intriso di dramma e di epicità viene riletto in chiave a tratti canzonatoria e beffarda. Momenti potenzialmente carichi di tensione vengono stemperati in maniera decisamente non ortodossa grazie a soluzioni anti-western: un duello con i coltelli per decidere chi sarà il leader della banda viene risolto senza tanti complimenti dal nostro Butch con un calcio ben assestato nei gioielli di famiglia del suo sfidante; la classica rapina al treno viene condita da una gag ricorrente, che consiste nella costante e inspiegabile fedeltà di un funzionario, tutte le volte riconosciuto da Cassidy, al suo datore di lavoro; il confronto apparentemente inevitabile tra i due outlaws e la posse sguinzagliata alle loro costole viene rimandato di continuo dalla fuga di Cassidy e di Kid, a cui importa solo di salvarsi la pelle; il tentativo da parte di uno sceriffo di radunare un manipolo di uomini per dare la caccia alla gang viene sabotato dalla noncuranza dei cittadini (in una scena che rimanda ironicamente a Mezzogiorno di fuoco [High Noon, Fred Zinnemann, 1952]) e dall’intervento di un venditore ambulante, pronto a imbonire il proprio pubblico e convincerlo all’acquisto del mezzo di trasporto del futuro, la bicicletta.

Anche i nostri protagonisti non sono affatto convenzionali. Sono dei criminali che rapinano banche e diligenze per vivere, certo, e la loro fama ha fatto guadagnare loro una reputazione quasi leggendaria; eppure, la loro simpatia e spensieratezza, il loro modo di vivere “sessantottino” del tutto privo di regole e padroni – esemplificato dalla scena ormai di culto del giro in bicicletta, con il sottofondo della frivola e allegra canzone, composta apposta per il film, Raindrops Keep Fallin’ on My Head, scritta da Burt Bacharach e Hal David e cantata da B. J. Thomas – suscitano nello spettatore un immediato affetto nei loro confronti. Lo stesso Butch, in fin dei conti, non è altro che un amabile bonaccione, il quale, per sua stessa ammissione e prima di certi eventi del film, non ha mai sparato a nessuno.

Nonostante il tono della pellicola sia più leggero di quanto ci si aspetterebbe, non si possono ignorare le tetre tematiche di fondo già menzionate: l’ineluttabile arrivo della civilizzazione a Ovest rende impossibile l’esistenza di good-hearted outlaws quali Butch Cassidy e il Sundance Kid. La loro leggenda è destinata a scomparire dalle pagine della storia, estirpata dal rullo compressore di un mondo che non vuole più avere a che fare con questi infantili, amichevoli e impacciati fuorilegge.

Pur rasentando a tratti toni da commedia e inserendosi indubbiamente in un nuovo canone volto a ribaltare le convenzioni del genere, è innegabile che Butch Cassidy abbia fatto scuola entro il western, grazie a un sopraffino lavoro di messinscena e all’aver sfruttato le caratteristiche della tradizione – i campi lunghissimi fatti di spazi sconfinati, la fratellanza tra cowboy, le sparatorie, le rapine – per sviluppare un discorso innovativo.

Esempio recente della sua influenza è riscontrabile nel videogioco Red Dead Redempion 2 (2018) – a sua volta capolavoro del western e ricco di elementi revisionisti – , che cita direttamente il film con il personaggio di Dutch (leader di una gang e carismatico affabulatore come Butch), con i temi presentati (siamo sempre nel 1899 e la banda, braccata dalla legge, cerca rifugio a tutti i costi, pensando persino di ritirarsi in un utopico paradiso tropicale) e con scene che richiamano esplicitamente il film di Hill (la prima rapina al treno è praticamente copiata).

La scena finale di Butch Cassidy, con quel fermo immagine ormai entrato nella storia del cinema, conclude l’opera in maniera magistrale, rimarcando ulteriormente tutta la carica innovativa della pellicola: privati del loro epico scontro finale, Butch e il Sundance Kid, con un ultimo e provocatorio atto di sfida nei confronti del potere, rimangono immortalati nella storia del West e dell’America, per sempre.

Il piccolo grande uomo: perdere l’identità nel Mito

Il western classico era un genere carico di ottimismo, speranza e buona volontà. Non poteva essere altrimenti, d’altronde; senza queste atmosfere, come sarebbe stato possibile giustificare la missione civilizzatrice dell’uomo bianco? Come si sarebbe potuto celebrare il mito fondativo della conquista della Frontiera? Decantare la mitologia dei valori americani richiedeva una sincera adesione di fondo a questi ultimi, da cui poi sarebbe inevitabilmente sorta la glorificazione di un’identità collettiva condivisa e costruita a puntino, che rendeva possibile il riconoscimento in una specificità coloniale politicamente e culturalmente fondamentale.

Considerate queste premesse, immaginate lo shock che deve aver provato lo spettatore medio andando a vedere sul grande schermo l’ultima fatica di Arthur Penn e sentendo questa frase pronunciata dal protagonista: The world was too ridiculous even to bother to live in it (“Il mondo era fin troppo ridicolo anche solo per prendersi la briga di viverci”).

Ma cerchiamo di procedere con ordine. Il centoventunenne Jack Crabb (Dustin Hoffman), unico sopravvissuto della leggendaria battaglia del Little Bighorn (avvenuta nel 1876 e funzionale anche per una divertente assonanza con il titolo inglese, Little Big Man), viene intervistato da un giovane storico (William Hickey). Con un flashback pressoché corrispondente alla durata complessiva della pellicola, assistiamo ai momenti salienti della vita di Jack prima della battaglia, a partire dalla sua infanzia e adolescenza con una tribù Cheyenne fino agli alti e catastrofici bassi della sua età adulta, alla ricerca di un posto da poter chiamare casa e di un’identità da poter rendere propria. L’odissea attraversata da Jack diventa lo specchio di una generazione completamente diversa da quella di pochi decenni prima. I giovani degli anni Sessanta e Settanta sono immersi anima e corpo nella controcultura, in immaginari inediti, in ideali rivoluzionari; non guardano più con ammirazione o stupore alla cavalleria o a John Wayne, ma prendono piuttosto le parti degli oppressi e dei dimenticati. È proprio tra questi ultimi che Jack, chiamato Piccolo Grande Uomo per la sua statura, si sentirà sempre a suo agio, malgrado le differenze; e tuttavia, ancora condizionato dal suo passato e sentendosi diviso tra la sua origine bianca e la sua appartenenza nativa, il nostro (anti)eroe andrà disperatamente alla ricerca di un’identità che sembra essere a momenti sfuggente, in altri del tutto inesistente.

Adottato all’età di dieci anni dalla tribù Cheyenne nota come Human Beings (“Esseri Umani”) dopo il massacro della sua famiglia da parte di guerrieri Pawnee, Jack crescerà sotto l’ala protettiva del saggio e anziano capo Old Lodge Skins (in italiano Cotenna di Bisonte, interpretato dal capo indiano Chief Dan George, nominato all’Oscar per il miglior attore non protagonista), diventando un membro a tutti gli effetti della tribù. Durante la sua prima battaglia, il giovane viene catturato dalla cavalleria statunitense, per poi essere costretto a rinunciare alla sua appartenenza Cheyenne e reinserito nella società civile bianca. Da qui comincerà la sua bizzarra e tragica epopea, nel corso della quale Jack proverà a essere tutto e il contrario di tutto: il figlio devoto di una famiglia religiosa, il partner di un truffatore ciarlatano venditore di “intrugli miracolosi”, il pistolero, il socio in affari, il mulattiere per la cavalleria, l’ubriacone, il cacciatore e l’eremita. Nessuna di queste strade si rivelerà essere quella giusta per il nostro Ulisse moderno, un uomo disperso e privo della capacità di orientarsi in un mondo che sembra divertirsi a ostacolarlo in ogni modo possibile. Nella sua ricerca di sé, Jack Crabb assisterà a tutte le angoscianti contraddizioni degli Stati Uniti, in un discorso che Penn non limita affatto al periodo storico entro cui fa muovere i suoi personaggi, ma che estende piuttosto all’America del presente – all’epoca ancora impelagata nella sua aggressione ai danni del popolo vietnamita; il regista, quindi, da una parte parla direttamente ai giovani sperduti della nuova generazione, dall’altra muove una chiara condanna alla società americana, a partire dalle sanguinarie radici storiche che l’hanno resa l’impero più potente nella storia dell’uomo. Raccontando la crisi d’identità di Jack, Penn non risparmia nessuno: i valori religiosi della fede organizzata vengono evidenziati nella loro ipocrisia attraverso il lussurioso personaggio interpretato dalla splendida Faye Dunaway, che da moglie infedele di un reverendo si reinventerà come prostituta di classe; il mito del Vecchio West viene demolito tramite il goffo tentativo di Jack di diventare un pistolero e il suo incontro con il leggendario Wild Bill Hickok (Jeff Corey), mostrando come le grandi storie dei gunslingers consistano solo in momenti di violenza, vanitosa spacconeria e costante paura di beccarsi una pallottola nella schiena; la libera impresa, poi, diventa una vera e propria fregatura quando il partner in affari di Jack lo tradisce e lo manda in rovina; infine, la stessa cavalleria, pilastro fondamentale nell’immaginario della conquista della frontiera e della lotta della civiltà bianca contro la barbarie indiana, viene presentata in tutta la sua autenticità: un corpo di spietati assassini guidato da un folle ed egocentrico idiota, il megalomane generale George Armstrong Custer (Richard Mulligan).

I delinquenti guidati da Custer saranno responsabili del proditorio massacro durante cui perderanno la vita la moglie e il figlio appena nato di Jack, il quale, distrutto dal dolore, si perderà nell’alcol prima di diventare un eremita mezzo folle e pronto al suicidio. La sua vendetta avverrà quando, dopo aver tentato invano di assassinare Custer, condurrà il vanesio generale dritto nella trappola del Little Bighorn, che risulterà fatale.

Gli indiani della tribù degli Human Beings entrano in diretta contrapposizione morale con il predominio dell’uomo bianco. Come sottolinea Old Lodge Skins, vera figura paterna per Jack, i bianchi stanno perdendo del tutto la loro umanità: mentre gli Human Beings credono che ogni cosa sia viva, gli americani credono che tutto sia morto; e così, mentre l’uomo bianco cresce sempre di più, gli “esseri umani” sono sempre di meno.

La filosofia umanista e panteista dell’anziano capotribù punta il dito direttamente contro una concezione predatoria, nichilista e distruttiva della natura, dell’uomo, della vita stessa. Un’accusa, questa, che valica i confini temporali e artistici e rimbomba nelle orecchie della società americana degli anni Settanta (e, per molti versi, anche di quella contemporanea). Lungi dall’essere un western tradizionale, Il piccolo grande uomo smonta e mette in forte discussione la mitologia statunitense, diventando al contempo il manifesto di una generazione disorientata, arrabbiata e ancora alle prese con i peccati del passato. Investirlo della nomina di capolavoro, dunque, diventa un obbligo.

Exploitation e genocidio in Soldato blu

Soldato blu non è affatto un film semplice da guardare. Anche se ci separano cinquantacinque anni dal debutto della pellicola e ormai siamo abituati a posare gli occhi su scene di violenza ben più realistiche, la messinscena di Ralph Nelson colpisce ancora come un’accetta in mezzo alle scapole per via dell’autenticità (con le dovute libertà) storica della barbarie messa in scena.

Se già nel coevo Il piccolo grande uomo il parallelo tra lo sterminio dei nativi e la carneficina yankee in Indocina era evidente, il film di Nelson rinuncia a qualsiasi sottigliezza concettuale per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla ferocia delle truppe americane di ieri e oggi, attuando un procedimento allegorico volto a condannare il massacro di Mỹ Lai del 1968 attraverso quello di Sand Creek del 1864. Il patriottico e puritano soldato Honus Gant (Peter Strauss) e la giovane e spudorata ribelle Cresta Lee (Candice Bergen) sono gli unici due sopravvissuti di un feroce attacco Cheyenne ai danni di un gruppo di cavalleria. Nel corso del loro viaggio verso l’accampamento dell’esercito, dove Cresta dovrà riunirsi con il suo promesso sposo (un ufficiale di cavalleria), Honus, a cui la donna affibbia il nomignolo di “Soldato Blu” per deriderlo, si renderà conto di essersi messo al servizio di una forza malvagia e spietata. Benché il punto di vista privilegiato della vicenda sia quello alquanto ingenuo e ignorante di Honus, insieme al quale il pubblico dell’epoca riusciva a scoprire una nuova prospettiva sulle guerre indiane, è Cresta Lee che rappresenta la vera svolta all’interno della narrazione. La giovane, che ha vissuto per diverso tempo con i Cheyenne, è l’esatto opposto di Honus: mentre il soldato blu è educato, pio e composto, Cresta è invece sboccata e scurrile, in un rovesciamento completo della tipica concezione della donna nel western. La coprotagonista del film distrugge l’immagine della mogliettina borghese in attesa del marito e assume piuttosto i connotati della hippy ribelle, in fuga da una società opprimente e alla ricerca di nuove avventure ed esperienze. Piuttosto che provare pudore per la propria sessualità, Cresta la abbraccia con candore e ironia, senza però risultare interamente schiacciata su questa dimensione. Cosa ancora più importante, la ragazza è responsabile del risveglio di Honus dal torpore ideologico dovuto all’indottrinamento da parte della cavalleria: Cresta gli spiega, per esempio, che le violenze commesse dai nativi sono diretta conseguenza e pallida imitazione del comportamento sanguinario delle forze armate statunitensi, le quali stanno combattendo una guerra senza tregua e senza preoccuparsi di distinguere tra guerrieri e innocenti.

La spiegazione più efficace, tuttavia, non proverrà dalle parole della donna, bensì dalle azioni della cavalleria, alle quali Honus, dopo essere stato ferito, non potrà che assistere impotente. Nonostante l’assenza di guerrieri e lo sventolare della bandiera bianca da parte dei Cheyenne, il fanatico colonnello Iverson (John Anderson) dà l’ordine di mettere a ferro e fuoco il villaggio, senza prendere prigionieri. Il già accennato crudo realismo nella messinscena da parte di Nelson esplode qui in tutto il suo orrore: la bestia blu si scaglia feroce contro vecchi, donne e bambini; nella strage degli innocenti, assistiamo senza censura, inermi e sconvolti come Honus, mentre i coraggiosi e nobili soldati della cavalleria statunitense fanno a pezzi, violentano, mutilano, scotennano e bruciano i nativi. L’esplosione di crudeltà ha un chiaro e preciso scopo politico: mostrare tutta la selvaggia realtà del genocidio e della pulizia etnica perpetrata dagli americani durante la loro espansione a Ovest. Il cinema estremo, influenzato dal western italiano e prendendo derive horror, diventa un intenso strumento di accusa che mira a scuotere le coscienze dell’opinione pubblica. Il messaggio antibellico è forte e chiaro, così come il richiamo alla presenza militare statunitense nel Vietnam e nel mondo. Ora il western, un tempo culla ideologica dei valori americani, si ritorce contro i suoi stessi vecchi protagonisti, sbattendo loro in faccia – attraverso la rappresentazione di una macabra carneficina – il prezzo della loro gloria.

I compari: un western?

Robert Altman, uno dei più grandi autori del cinema e figura fondamentale della New Hollywood, non poteva mancare in un approfondimento sul western revisionista. Il suo I compari, infatti, rientra indubbiamente tanto nella decostruzione del genere quanto nella poetica complessiva altmaniana di desacralizzazione dei valori portanti americani.

Nel 1902, il giocatore d’azzardo John McCabe (Warren Beatty) fa il suo ingresso nella piccola comunità di Presbyterian Church, nello Stato di Washington, deciso a costruire una prospera e frequentata cittadina. Con l’aiuto dell’intelligente e inflessibile prostituta Constance Miller (Julie Christie), sua socia in affari, la città diventa sempre più ricca, fino ad attirare l’interesse di una potente compagnia mineraria, intenzionata a mettere le mani sia sulle attività di McCabe e Miller sia sulle miniere di zinco circostanti. Quando McCabe, sicuro di sé fino alla sbruffoneria, gioca male le sue carte, la situazione prende una piega minacciosa, fino a un drammatico e innevato finale.

Pur aderendo esteticamente e storicamente al genere, I compari fa di tutto per non rientrare nell’angusta e limitante definizione di western, a partire dai suoi protagonisti. McCabe e Mrs. Miller sono entrambi dei perdenti, due individui che, in modo diverso, sono stati sconfitti dalla vita: il primo è un mediocre e ingenuo aspirante imprenditore che ottiene la fiducia di una cittadina letargica e immobilizzata grazie alla sua dirompente personalità e alla sua presunta fama di pistolero; la seconda è un’intraprendente donna di origine britannica che affoga i suoi dispiaceri in un’autodistruttiva dipendenza dall’oppio. Nel loro rapporto d’affari e sentimentale (per il quale comunque la signora Miller pretende di essere pagata), John e Constance si completano e contemporaneamente si scontrano, evidenziando con i loro comportamenti quasi nevrotici una complessità psicologica del tutto innovativa e quasi inedita nel genere. McCabe non potrebbe essere più antieroe di così, un mediocre sempliciotto che vive di una reputazione immeritata; quest’ultima verrà messa in discussione quando l’uomo si troverà faccia a faccia con i sicari inviati dalla compagnia mineraria, autentici (alcuni di loro, perlomeno) killer e pistoleri privi di scrupoli che identificano immediatamente McCabe come un ciarlatano. I coprotagonisti, nonostante i loro difetti, non possono che provocare immediata simpatia, proprio per la loro comprensibile, realistica e imperfetta umanità. McCabe e Mrs. Miller non sono eroi del mito, bensì naufraghi alla deriva che cercano in tutti i modi di riscattarsi in un’esistenza caratterizzata da delusioni e sconfitte.

Inedita è anche l’ambientazione del film, nuovamente funzionale al discorso anti-western portato avanti da Altman – forse influenzato anche dal capolavoro del 1968 di Sergio Corbucci Il grande silenzio. Dimenticatevi i grandi e sconfinati spazi aperti dell’Ovest, con quegli immensi deserti tartassati dal caldo e dove si può cavalcare per miglia e miglia senza trovare anima viva; I compari ci trasporta nel Nord-Ovest Pacifico, in un paesaggio montano freddo e arido al confine con il Canada fotografato magistralmente da un’altra figura di spicco della nouvelle vague hollywoodiana, Vilmos Zsigmond. L’azione si svolge principalmente in interni illuminati da una luce fioca, dove il vociare dei clienti del saloon e del bordello – le attrazioni principali di Presbyterian Church – si sovrappone in un miscuglio di identità e microstorie parallele alla vicenda principale.

Altman si prodiga nella demolizione dei pilastri fondamentali della dottrina socio-culturale statunitense, evidenziando il carattere vano e illusorio della “libertà d’impresa”. Nella loro (auto)distruttiva rincorsa del successo e della ricchezza, McCabe e Mrs. Miller si scontreranno con la dura realtà del capitalismo americano, il quale, con tutta la libertà che caratterizza il sistema economico migliore che esista, mette i due protagonisti di fronte a una semplice scelta: cedere del tutto la prosperità faticosamente raggiunta al “pesce grosso” rappresentato dal colosso della Harrison Shaughnessy Mining Company, oppure accettare di essere freddati da dei mercenari. Il maestro della New Hollywood sottolinea dunque tutta l’ipocrisia della falsa promessa del sogno americano, dove la favola del self-made man serve solo a placare la coscienza di classe e dove i grandi monopoli industriali divorano il mercato, senza riguardi per gli individui e per i loro diritti. La stessa classe politica che dovrebbe difendere il cittadino si dimostra del tutto inadeguata e corrotta, come viene mostrato nella scena in cui McCabe si rivolge a un avvocato in cerca di aiuto: questi promette solennemente di accorrere in soccorso di John, ma quest’ultimo capisce fin da subito che il suo sbandierato altruismo è unicamente funzionale al suo prossimo ingresso in politica. Carrierismo e speranza di una buona pubblicità sono dunque le forze che muovono l’azione solidale, non una disinteressata e sincera passione per la giustizia sociale.

L’anti-epopea altmaniana trova la sua naturale conclusione in uno scontro finale che è veramente difficile identificare come duello. Invece del solito “mezzogiorno di fuoco”, promessa e premessa di moltissimi western, la resa dei conti tra McCabe e i sicari della compagnia mineraria si risolve nella maniera meno epica e ortodossa possibile. In un paesaggio sommerso dalla neve, alle prime ore del mattino, John si rifiuta di affrontare faccia a faccia i mercenari venuti a ucciderlo, preferendo nascondersi, fuggire e sparare alle spalle. Non si tratta di un duello di abilità alla pari, ma di un patetico (per quanto ormai giustamente diventata una scena di culto) nascondino tra cacciatore e preda in cui a vincere – ammesso che esista un vincitore – non sarà il più nobile o il più veloce con la pistola, ma il più furbo, colui che inganna e che gioca sporco.

L’ulteriore colpo di genio di Altman è quello di non mettere l’anticlimax del film al centro della narrazione finale: gli abitanti di Presbyterian Church non si rendono nemmeno conto della schermaglia in atto, presi come sono dal domare un incendio nella chiesa che dà il nome alla cittadina; la stessa Constance non è al corrente del destino di McCabe, persa nell’oblio e nel torpore dell’oppio. Il finale de I compari, quindi, è ennesima prova a dimostrazione del carattere revisionista del capolavoro di Altman, della sua scomposizione anarchica del genere e della mitologia americana.

In una malinconica contrapposizione tra la scomparsa dell’individuo e il fiorire della collettività, sottolineata con straordinaria grazia dalle tetre canzoni di Leonard Cohen, il maestro neohollywoodiano sotterra il western sotto indifferenti cumuli di neve e accecanti nuvole di oppio. Da amanti tanto del genere quanto della settima arte, non possiamo che fargli i complimenti.

Il dilemma tra civiltà e natura in Corvo rosso non avrai il mio scalpo!

La sfida esistenziale dell’uomo contro la natura selvaggia è un grande tema del cinema western, e nei primi anni Settanta viene riportato in auge con successo e importanti variazioni da Sydney Pollack, il quale si era già messo alla prova nel genere quattro anni prima con Joe Bass l’implacabile (The Scalphunters, 1968). Prendendo spunto dalla biografia Crow Killer: The Saga of Liver-Eating Johnson (Raymond W. Thorp e Robert Bunker, 1958) e dal romanzo Mountain Man (Vardis Fisher, 1965), Pollack dipinge l’affresco solenne e malinconico di Jeremiah Johnson (Robert Redford), un veterano dell’esercito statunitense in fuga dalla società. All’inizio del suo autoimposto esilio sulle Montagne Rocciose, Johnson apprende i segreti della vita da montanaro e trapper – nell’accezione originaria del termine che indica il cacciatore di animali selvatici, non il produttore di musica dal dubbio valore artistico – dal vecchio e bizzarro eremita Artiglio d’orso Chris Lapp (Will Geer), il quale gli fornisce le conoscenze necessarie e indispensabili per cavarsela in un ambiente in cui l’uomo è alla pari del resto dei suoi abitanti, ovvero una creatura in costante lotta per la sopravvivenza. Nel corso della sua avventura, Jeremiah dovrà fare i conti con la tribù nativa dei Corvi (da cui proviene l’orribile e del tutto fuori luogo titolo affibbiato all’opera dall’adattamento italiano) e con presunti alleati pronti in realtà a pugnalarlo alle spalle, nel contesto implacabile e indifferente della natura selvaggia. L’alone avventuroso e poetico che circondava in passato certi film western, simili per trama e ambientazione a Corvo rosso, non fa la sua comparsa nel racconto portato avanti da Pollack; queste atmosfere più nobilitanti e gradevoli arrivano allo spettatore, piuttosto, grazie alla straordinaria fotografia di Duke Callaghan, alla maestosa e mozzafiato bellezza dei monti innevati – al cospetto dei quali l’uomo diventa insignificante – e ai campi lunghissimi caratteristici del genere, entro cui lo sguardo può viaggiare all’infinito fino a perdersi nell’incanto disarmante dell’ignoto e delle sue potenzialità. Tuttavia, il nucleo narrativo e tematico del film restituisce un ritratto deprimente e pessimista del rapporto uomo-natura: in Corvo rosso, non vi è alcun tipo di missione civilizzatrice volta a sottomettere lo stato selvaggio di un ambiente inesplorato. Non veniamo gratificati dal trionfo della società rispetto all’ardua e inospitale vita montana, poiché questo trionfo – oltre a non esserci – viene negato sin dal principio. L’ex soldato Jeremiah Johnson, quasi come un Christopher McCandless ante litteram o un seguace (non-nonviolento) di Thoreau, è palesemente deluso dai risultati della vita associata, come ci fa intendere la canzone successiva all’overture:

Jeremiah Johnson made his way into the mountains,

bettin’ on forgettin’ all the troubles that he knew.

The trail was wild and narrow, the eagle or the sparrow

showed the path he was to follow, as it flew.

(Jeremiah Johnson si incamminò per le montagne,

convinto di poter dimenticare tutti i suoi problemi.

Il sentiero era selvatico e angusto, l’aquila o il passero

Gli indicavano volando la via che doveva seguire.

Il film non ci dice nulla del passato di Johnson, di cosa lo abbia portato a lasciare alle spalle la vita “civilizzata” in nome di un’aspra e sempre incerta esistenza nella wilderness. Inserendo il suo protagonista in una natura avversa e imperturbabile, Pollack mostra con indiscutibile efficacia ed encomiabile estro artistico tanto la difficoltà esistenziale e quotidiana della lotta per la sopravvivenza, quanto la romantica e (forse ormai perduta) possibilità di trascorrere un’esistenza autentica, lontana sì da privilegi e comodità, però altrettanto distante anche da norme soffocanti, convenzioni contraddittorie, obblighi alienanti e ingiuste contraddizioni. La wilderness di cui Jeremiah fa esperienza sulle Montagne Rocciose non è ingiusta né spietata, ma piuttosto neutralmente reale e universale nella sua eterna e inamovibile presenza. Forse è proprio questo che riesce a quietare l’animo tormentato del nostro montanaro, il quale non solo riuscirà a trovare un accordo di coesistenza con i Corvi nel suo equilibrio quotidiano, ma tenterà persino di costruirsi una nuova famiglia, composta dalla giovane nativa Cigno Pazzo (Delle Bolton), offerta in dono dalla tribù delle Teste Piatte, e dal taciturno Caleb (Josh Albee), un bambino preso in custodia da Johnson in seguito allo sterminio della famiglia del piccolo da parte di un gruppo di guerrieri Piedi Neri. Questa nuova occasione per raggiungere la felicità andrà poi (letteralmente) in fumo quando Jeremiah, costretto per motivi di tempo da un distaccamento di soccorso militare ad attraversare un cimitero sacro, subirà la feroce rappresaglia dei Corvi, che andrà poi a innescare un violento processo di vendetta e faida.

Nonostante le varie tribù indiane ricoprano il ruolo di antagonisti per buona parte del film, con Corvo rosso siamo ben lontani dalle primitive e monodimensionali rappresentazioni a cui ci aveva abituato, per esempio, la trilogia della cavalleria di John Ford. Jeremiah Johnson e i nativi si considerano a vicenda come uomini alla pari, ugualmente alle prese con un ambiente sfavorevole e con un’esistenza dura.

La rottura dell’equilibrio preesistente non verrà causata da un tradimento dell’una o dell’altra parte, bensì dall’ingresso nell’equazione del gruppo di soldati statunitensi, noncuranti di tradizioni, superstizioni e tabù. Quella che all’apparenza può sembrare come l’ennesima prova della miope ignoranza cultural-istituzionale statunitense nei confronti delle popolazioni indigene rivela, a uno sguardo più attento, una precisa scelta che va a incastrarsi perfettamente nel discorso dell’opera: è proprio l’elemento di società organizzata, il suo noncurante sprezzo nei confronti di un equilibrio uomo-natura-uomo conquistato con cura e fatica, a introdurre rappresaglie, vendette e faide in un contesto che è sì già violento, ma che segue regole e codici autentici che la “civiltà” non può più comprendere, in quanto li ha superati e dimenticati da tempo immemore in nome di un presunto progresso.

Saranno i diretti interessati – Jeremiah e la tribù dei Corvi – a risolvere questo logorante e autodistruttivo conflitto. Entrambi hanno perso cari e famiglia e pagato un ingente prezzo di sangue. Il ritorno della pace diventa così una necessità dovuta all’impossibilità di portare avanti contemporaneamente una battaglia tra uomini e la lotta esistenziale nella wilderness. In un incantevole finale che rovescia le aspettative del duello finale inscritto nel DNA del western, l’ormai leggendario Jeremiah Johnson ricambia il saluto del leader dei Corvi, Mano Che Segna Rosso (Joaquín Martínez). La guerra è finita, e ora l’uomo bianco e il nativo americano, alla pari del grizzly, del coniglio e dell’aquila, possono tornare a far parte del loro ecosistema, in uno stile di vita schietto e genuino che pare porsi sempre più come universo parallelo rispetto alla società civilizzata. Il non-mito della wilderness sarà forse una realtà ormai perduta e inaccessibile per noi contemporanei, ma possiamo sempre consolarci, come ci suggerisce la canzone che accompagna la conclusione del film, pensando che, secondo alcuni, “[Jeremiah Johnson]’s up there still” (“Jeremiah Johnson è ancora lassù”).

Il feroce (anti)classicismo di Nessuna pietà per Ulzana

Se in Corvo rosso non avrai il mio scalpo! la violenza della bestia umana si inseriva in un contesto di necessità esistenziale e turbamento degli equilibri naturali, nel contemporaneo Nessuna pietà per Ulzana diventa piuttosto strumento fondamentale per negare l’esistenza di valori e dottrine universali. Il western del grande regista statunitense Robert Aldrich consente al regista prima di tutto di ritornare ad affrontare il genere insieme al suo solidale Burt Lancaster – con il quale aveva già fatto le sue incursioni in questa categoria cinematografica con il pre-revisionista L’ultimo Apache (Apache, 1954) e il fondamentale Vera Cruz (1954) – e, soprattutto, di continuare il suo rinnovato approccio al western (e al cinema di genere nel suo variegato insieme) attraverso un significativo approfondimento di narrazione, personaggi, messinscena e temi.

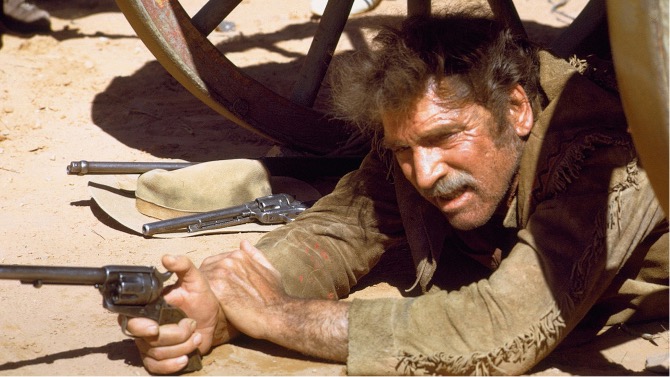

Il temibile capo guerriero Apache Ulzana (Joaquín Martínez, già interprete di Mano Che Segna Rosso in Corvo rosso) fugge dalla riserva e avvia una sanguinaria campagna di guerriglia contro i coloni. Il vecchio ed esperto scout McIntosh (Lancaster) viene assegnato a un plotone di cavalleria guidato dal giovane tenente DeBuin (Bruce Davison) per dare la caccia a Ulzana e neutralizzare la minaccia rappresentata dai suoi spietati guerrieri. Il gruppo, accompagnato dallo scout Apache Ke-Ni-Tay (Jorge Luke), si lancerà in un inseguimento senza apparente conclusione, sullo sfondo di un paesaggio martoriato dall’insensata violenza umana. Pur non raggiungendo i picchi espliciti di Soldato blu, Nessuna pietà per Ulzana prosegue l’interesse aldrichiano per una violenza scioccante e onnipresente, in una scelta che colpisce lo spettatore (sia odierno che contemporaneo all’opera) tanto sul piano della modalità di messa in scena quanto per il contesto narrativo entro il quale la sanguinaria ferocia di bianchi e pellerossa viene incastonata. La trama generale dell’inseguimento e dello scontro tra coloni e nativi, infatti, rimanda dichiaratamente a Sentieri selvaggi (The Searchers, 1956), capolavoro western di John Ford; la stessa scena iniziale nell’avamposto della cavalleria ricorda le atmosfere fordiane, così intrise di ottimismo e di una quasi innocente spensieratezza – dovuta anche all’inconfondibile e rassicurante distinzione, pur con le dovute profondità psicologiche riservate ai singoli personaggi, tra buoni e cattivi. Nessuna pietà per Ulzana, d’altro canto, sfrutta le ormai familiari e consolidate atmosfere dei film di Ford per raccontare una storia efferata e violenta, dai forti toni crepuscolari. Un nobile soldato della cavalleria, incaricato di scortare una madre e un bambino e aggredito dai guerrieri di Ulzana, pianta una pallottola dritta in fronte alla donna, conscio d’altronde di farle un favore, poiché una morte veloce è di gran lunga preferibile rispetto alla sorte che le riserverebbero gli indiani; lo stesso soldato, senza via di fuga, si toglierà la vita, mettendosi la pistola in bocca e premendo il grilletto.Toccherà poi agli Apache impadronirsi del macabro bottino e giocare a prendere al volo le interiora del soldato. Queste scene non colpiscono solo per la loro natura esplicita, ma soprattutto perché diventano un ceffone di risveglio che catapulta lo spettatore dallo speranzoso e avventuroso clima di John Ford alla cruda e spietata realtà di un West disilluso e ostile.

Nessuna pietà per Ulzana, d’altronde, non viene inserito nel filone revisionista del western per un trattamento speciale riservato agli indiani, i cui picchi estremi di violenza, pur non risparmiando uomini, donne o animali, non diventano una giustificazione per procedere a un altrettanto orribile sterminio; è piuttosto il profondo nichilismo che attraversa tutto il film a smontare del tutto un’ingenua e irrealistica visione del mito romantico e fondativo della frontiera. Aldrich ci sbatte in faccia un mondo in cui l’unica e costante legge che domina il mondo è la violenza dell’uomo sull’uomo.

I valori umani, specie quelli cristiani di fratellanza universale rappresentati e invocati costantemente dal giovane tenente DeBuin, non hanno spazio nell’arido paesaggio della frontiera, come proverà a spiegargli Ke-Ni-Tay: è solo la violenza, insieme al potere che ne deriva, a essere eterna; il resto è destinato a soccombere. Anche il saggio e disincantato McIntosh tenterà di risvegliare DeBuin dal sonno della ragione, spiegando quanto sia inutile odiare gli indiani:

It would be like hating the desert because there ain’t no water in it. For now, I can get by being plenty scared of ’em.

(Sarebbe come odiare il deserto perché non ha una goccia d’acqua. Per adesso, mi basta avere una gran paura di loro.)

McIntosh e Ke-Ni-Tay capiscono che luoghi aspri e duri formano uomini crudeli e spietati. In una landa desolata e straziata dal conflitto, ciò che conta per l’uomo-guerriero è avere il potere. Di conseguenza, è inutile cercare di applicare dottrine, credenze e valori morali in un contesto che non può che rifiutarli per natura. Ogni volta che il confuso e turbato DeBuin proverà a darsi una spiegazione per indorare la pillola e attenuare la durezza delle scene di cui si trova a essere testimone, McIntosh e Ke-Ni-Tay lo riporteranno bruscamente alla realtà, dimostrandogli la vacuità dei suoi nobili e malriposti ideali cristiani. Ad esempio, contemplando il cadavere di una donna sulla scena dell’ennesimo massacro di innocenti compiuto da Ulzana, il giovane tenente commenterà che almeno gli indiani hanno avuto la decenza di non violarla; McIntosh spiegherà laconicamente che l’apparente magnanimità degli Apache è dovuta al fatto che la donna era già morta prima che i guerrieri potessero mettere le mani su di lei.

Come diversi altri film (western e non) del periodo, la storia anticlassica di Aldrich diventa un’efficace allegoria per descrivere e denunciare il coinvolgimento statunitense nella guerra del Vietnam, oltre a essere un chiaro proclama antibellico in generale. La guerra senza prigionieri condotta da Ulzana non può che ricordare la guerriglia Vietcong per modalità e aspetto, così come l’apparentemente eterno e inconcludente inseguimento da parte della cavalleria, costantemente in difetto malgrado la superiorità numerica e tecnologica, riflette l’improduttiva tattica delle forze armate statunitensi in Indocina. Tuttavia, Aldrich non si limita a una potenzialmente sterile critica al Vietnam; egli sceglie piuttosto di allargare il suo discorso a un mondo in cui le leggi e i valori dalle pretese universali finiscono per soccombere di fronte a un’unica realtà, quella già menzionata del potere attraverso la violenza. Il 1972 è l’anno dello scandalo Watergate che avrebbe portato due anni dopo alle dimissioni del presidente Nixon, impegnato nel frattempo, insieme a Kissinger, a bombardare a tappeto il sudest asiatico; qualche anno prima, nel 1968, il socialimperialismo sovietico aveva portato alla criminale invasione della Cecoslovacchia e al soffocamento della Primavera di Praga. Al di là di buoni o cattivi, di torto o ragione, di fede e ideologie, Aldrich dimostra quindi il suo universale pessimismo, in un mondo dove la condizione umana vive di violenza e in essa si muove, senza opportunità di scampo.

Buffalo Bill e gli indiani, ovvero: come Robert Altman ha predetto Donald Trump

Nell’analisi conclusiva di questo approfondimento, ritroviamo uno dei due attori protagonisti del film d’apertura dell’articolo, il grande Paul Newman, che qui mette il suo talento al servizio di un altro artista che fa la sua comparsa per la seconda volta, ovvero Robert Altman. Se le opere affrontate in precedenza smontavano il genere e il mito del western attraverso toni crepuscolari, violenti e malinconici, Buffalo Bill e gli indiani preferisce approcciarsi alla revisione attraverso la messa in ridicolo di una delle più grandi icone dell’immaginario americano, il leggendario William F. Cody, noto ai più come Buffalo Bill. Siamo nel 1885. Il Wild West Show di Buffalo Bill (Newman) viene sconvolto dall’arrivo del grande capo indiano Toro Seduto (Frank Kaquitts), il quale andrà a smascherare, senza mai pronunciare parola (perlomeno in inglese), l’ipocrita e fasulla figura di Cody, mettendo a nudo la pochezza dell’uomo dietro al personaggio e rivelando la vera storia del Far West.

Come spesso avviene nel cinema di Altman, le cose veramente importanti succedono al di là della trama, qui davvero di poco rilievo. La cosa che ci interessa principalmente riguarda la spregiudicata demolizione della leggenda di Buffalo Bill, che diventa pretesto per ripensare in chiave fortemente critica tutto quel racconto mitologico della conquista della frontiera spesso e volentieri adoperato dagli ideologi americani. Altman e Newman danno vita a un personaggio tronfio e pieno di sé, un razzista ignorante circondato da colleghi e parenti che lo adulano e che alimentano il suo mito. Lo stesso Wild West Show diventa una sorta di enclave, una piccola dittatura personalista dove Cody diventa un leader supremo in stile nordcoreano in nome della sua straordinaria fama e del redditizio successo della sua figura.

A fornire una chiave di lettura a posteriori del film – che a mio avviso non fa che aumentare la già grande validità della pellicola – è una frase che il presidente Grover Cleveland (Pat McCormick) pronuncia orgogliosamente in merito a Buffalo Bill: “It’s a man like that that made this country what it is today” (“È un uomo come questo che ha reso questo paese ciò che è oggi”). Tralasciando il fatto che Cleveland viene presentato come l’ennesimo buffone senza spirito critico o intelligenza e che di conseguenza la sua piena approvazione di Bill fa comparire un sorriso divertito sulle labbra, se mettiamo alla prova le parole del presidente confrontandole con la situazione dell’America odierna, non possiamo che rabbrividire per la loro preveggente veridicità, in quanto il Buffalo Bill di Altman è Donald Trump.

Tanto Cody quanto Trump rappresentano un’icona di fama e successo; entrambi sono entertainers nati, dei bugiardi patologici che suscitano simpatia e riconoscimento da parte del loro pubblico, dei personaggi veri e propri ormai incapaci di separare la propria immagine dalla realtà. Buffalo Bill è pienamente convinto di essere veramente tutto quella che la sua leggenda dice su di lui, un esperto e straordinario cacciatore di bisonti e combattente di indiani; egli è, in maniera ridicola e patetica, vittima della sua stessa favola e fa di tutto per crederci e convincere il resto del mondo: spara pistole caricate a salve che rendono impossibile non colpire il bersaglio scagliato in aria, dando così l’impressione di essere un pistolero provetto; indossa una folta parrucca bionda per celare una capigliatura inadeguata al proprio ruolo; si circonda di carrieristi e yes men per sembrare saggio e acuto; frequenta donne cantanti d’opera per far finta di possedere una cultura che non detiene nemmeno per sbaglio; si presenta, poi, come il classico cowboy popolare e che vive della terra, quando in realtà è circondato da un lusso pacchiano. È inutile sottolineare quanto i paragoni tra la presunta leggenda del West e il leader dell’impero americano siano ovvi e semplici.

Bill e Trump sono due facce della stessa medaglia, degli incapaci palloni gonfiati che hanno capito benissimo che sfruttare il proprio personaggio, ormai radicato nell’immaginario collettivo statunitense, può consentire loro fama, successo e soldi. Cody, dunque, anticipa e prepara il terreno per l’America trumpiana, lo rende fertile con le sue bugie e con la sua bieca e spettacolarizzata mistificazione della storia del paese.

Sono due i fattori destabilizzanti che mettono in crisi Buffalo Bill: il primo e più importante è senza dubbio l’arrivo di Toro Seduto, artefice della sconfitta di Custer (uno dei punti di riferimento di Cody, e non a caso se si pensa a quanto detto nella sezione dedicata a Il piccolo grande uomo) a Little Bighorn, accompagnato dal gigantesco interprete William Halsey (un Will Sampson che ritroveremo tra due mesi ne Il texano dagli occhi di ghiaccio [The Outlaw Josey Wales, Clint Eastwood, 1976]). Toro Seduto è tutto quello che Buffalo Bill urla al mondo di essere: è un grande guerriero, vive una vita frugale, sa cacciare, orientarsi e sopravvivere nelle terre selvagge ed è un uomo dal cuore puro e con un forte senso di giustizia e onore. Egli fa la sua comparsa nel Wild West Show poiché vede in un sogno che in questa situazione incontrerà il presidente Cleveland – cosa che effettivamente avverrà, anche se la prepotenza e immatura arroganza del leader e del suo entourage andranno a negare le richieste del grande capo prima che queste possano essere pronunciate. Attraverso le poetiche parole di Halsey e semplici atteggiamenti, Toro Seduto riesce a ridicolizzare Bill, il quale inizierà a sentirsi in costante disagio e inferiorità rispetto all’anziano guerriero, cercando senza successo di sminuirlo in tutti i modi. La presa in giro della leggenda del West – che poi altro non è che il confronto silenzioso e silenziato tra il mito costruito ad hoc e l’autentica verità storica, da cui il sottotitolo americano dell’opera (Sitting Bull’s History Lesson, “la lezione di storia di Toro Seduto”) – raggiunge il suo culmine narrativo in una delle scene finali, quando Cody si misura con una visione di Toro Seduto, ormai passato a miglior vita. Mentre Bill si lancia nel solito, delirante sproloquio da spaccone a cui ci ha ormai abituato, il capo nativo non fa che fissarlo, seduto, con il suo sguardo penetrante e giudicante che mette a nudo e ridicolizza per l’ultima volta il culto della personalità instaurato da Cody e dai suoi promotori.

Proprio uno di questi, lo scrittore e giornalista Ned Buntline (un Burt Lancaster che rifà la sua comparsa in questo articolo dopo Nessuna pietà per Ulzana), è il secondo fattore destabilizzante che metterà in crisi Cody, anche se i due interagiranno solo una volta nel corso della pellicola, verso il finale. Buntline è il responsabile della creazione del personaggio e della leggenda di Buffalo Bill, scoperto in giovane età e spronato in tutti i modi.

Come un Roy Cohn ante litteram, Buntline inizialmente trasforma e plasma la personalità di Cody in quella del più autentico ed esemplare eroe americano, rendendosi conto dell’innata capacità di intrattenere del suo pupillo, ma in seguito si rende conto di aver aiutato a camuffare la verità storica, di aver creato una sorta di “mostro” patetico e fasullo che sfrutta il proprio culto per riempirsi le tasche e che, come ammette al proprio mentore, ha intenzione di “Codyfy the world” (“Codyzzare il mondo”), altra componente simil-trumpiana, in quanto riflette l’intenzione di esportare il modello culturale – e utilizzo questo termine nell’accezione più ampia e libera possibile – dell’attuale presidente statunitense in tutto il mondo. Il malinconico e al contempo beffardo Ned diventa la chiave di volta per comprendere la folle dissociazione provata a un certo punto dal protagonista, il quale, vittima della propria condizione di star assoluta, non riesce più a separare la realtà di Cody dalla finzione di Buffalo Bill.

Il film non fu un successo né di pubblico né di critica – forse complice in questo fu la sua uscita lo stesso anno del bicentenario della Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti, atmosfera non esattamente favorevole al buon esito di un’opera talmente dissacrante e demitizzante. Eppure, rivederlo al giorno d’oggi non può che essere di straordinaria utilità; basterebbe la scena finale, in cui il nostro trionfante Cody, ormai completamente assorbito da Buffalo Bill, viene esaltato dal pubblico dopo aver messo in scena una gloriosa vittoria contro gli indiani. Proprio come alcuni dei più grandi film western, Buffalo Bill e gli indiani è un trattato per capire l’America di ieri e, di conseguenza, di oggi: un paese moralmente in bancarotta e politicamente in declino, guidato da tronfi spacconi travestiti da eroi del mito.

Lascia un commento