MUTO

FAUST

Di Gianluca Meotti

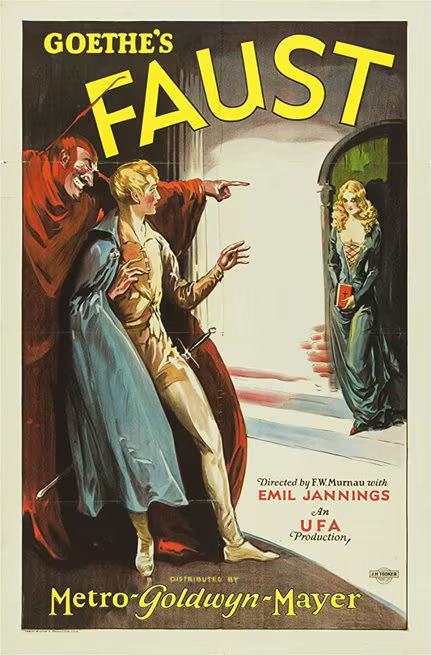

Ultimo film tedesco di Friedrich Wilhelm Murnau prima dell’esperienza a luci e ombre hollywoodiana, Faust (Faust – Eine Deutsche Volkssage, 1926) ci appare – così come Metropolis (1927) di Fritz Lang, realizzato in contemporanea – come la summa di quell’espressionismo che aveva stabilito l’universalità di un linguaggio cinematografico e che aveva mostrato tutte le possibilità di questo mezzo appena nato. Gli stilemi estetici dell’espressionismo sembrano già essere datati, soprattutto per gli autori che, in pieno spirito col decennio che abitano, ad ogni opera rielaborano quello che hanno appena conquistato, e di conseguenza questa rielaborazione conduce a fare l’opposto. Fenomeni di dramma borghese come il Kammerspiel o il Neue Sachlichkeit trovano il loro posto accanto alle ombre tagliate, le case sghembe e i fondali minacciosi dei film UFA, secondi per fertilità economica solo a quelli statunitensi. Lo stesso Murnau aveva contribuito all’evoluzione del cinema del suo paese con L’ultima risata (Der letzte Mann, 1924), ma nel 1926 decide di filmare una delle storie fondanti del folklore tedesco. Nato come personaggio spendibile in varie storie popolari dal medioevo in poi, il Dottor Faust si è ritrovato protagonista delle manipolazioni di più autori. La versione messa in scena da Murnau prende spunto dalle due più note: il poema drammatico omonimo scritto da Goethe del 1808-1832 e il testo teatrale di Christopher Marlowe (The Tragic History of the Life and Death of Doctor Faustus, scritto tra il 1592 e il 1593 e al quale per altro pure Goethe si era ispirato). Nonostante il primato della rappresentazione su pellicola appartenga a Georges Méliès (con Faust e Margherita [Faust et Marguerite, 1897]), Murnau impiega tutti i mezzi a sua disposizione per creare un poema visuale, che estrae da una storia ben conosciuta un aspetto totalmente inedito: tramite un lavoro sul blocco che riesce a colpire a livello inconscio, emerge l’affinità fra l’opera letteraria e il nuovo mezzo con cui viene sintetizzata; la lotta per continuare a illuminare di luce divina l’umanità è assimilabile a quella che il regista compie per realizzare la sua opera, dato che il cinema non esisterebbe senza una pellicola, che dalla luce viene attraversata.

Fra Mefistofele (Emil Jannings) e l’Angelo Gabriele (Werner Fuetterer) si infiamma la lotta sul destino dell’umanità. Il primo considera gli uomini empi, di facile corruttibilità e maestri nell’incarnare valori fasulli; per questo vuole che gli venga concesso il controllo su tutto il creato. L’Angelo, per farlo ricredere, prende ad esempio un uomo dal rigore morale indubbio: il dottor Faust (Gösta Ekman). Mefistofele si affretta a proporre un patto: se lui riuscirà a corrompere il cuore dell’uomo, allora governerà sul mondo.

Le macchinazioni demoniache vengono messe in moto quando una peste sconosciuta e truce colpisce il villaggio di Faust, costringendolo ad accettare l’aiuto del demonio. Da qui gli inganni del diavolo diventeranno sempre più sottili, fino a distruggere la morale del malcapitato dottore. Nella luce dei puri sentimenti, però, vengono annichilite le tentazioni sulfuree, e grazie all’amore che lo lega a Gretchen (Camilla Horn) Faust riuscirà a salvare l’umanità.

La resa visiva è ciò che colpisce maggiormente, non solo per la fotografia lirica (curata da Carl Hoffmann, sodale di Fritz Lang per il quale nel 1924 aveva fotografato i film relativi alla saga dei Nibelunghi) che riesce a creare un’astrazione spazio-temporale nelle scene “divine”, ma anche per come restituisce la percezione di due mondi separati ma irrimediabilmente legati. Questa divisione netta evidenzia la vera natura sotterranea del film, un insieme di tango a due fra i personaggi che abitano la scena: Gretchen e Faust, Gretchen e il fratello Valentin (William Dieterle), Faust e Mefistofele, il Diavolo e l’Angelo. C’è la costante speranza di una beatitudine, che potrebbe nascere dall’amore salvifico di un elemento esterno (Gretchen) ma che viene costantemente minacciata dalle tentazioni, che danno una gratificazione immediata, ed apparentemente totale, al protagonista. Il dono della giovinezza concessa a Faust è lo stratagemma di Mefistofele per imprigionare la sua ragione in uno specchio (metaforicamente e visivamente); e quando tutto l’amore che il di-nuovo-giovane dottore riesce ad attirare su se stesso nasce da una menzogna, al diavolo serve solo una piccola spinta per far capitolare tutta la situazione. La facilità con cui viene corrotto Faust è sintomatica di un’umanità che Murnau vede sempre con deferenza, una condizione meschina e vile in cui è sempre un singolo che deve pagare affinché tutti si salvino. È così in Nosferatu il vampiro (Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, 1922) e ne L’ultima risata, e avverrà successivamente in Tabù (Tabu: A Story of the South Seas, 1931). Ma proprio per l’ambizione e i mezzi che ha questo film, il discorso sul martirio morale e fisico dell’individuo assume i connotati della parabola biblica, che diventa racconto universale di amarezza e flebile speranza. Il candore estetico nelle scene di corteggiamento tra Faust e Gretchen (corredato da bambine che fanno girotondi, madri amorevoli e zie dolcemente materialiste) non toglie dalla mente i fumi sulfurei e i malefici che Murnau nasconde dietro una caratterizzazione del personaggio di Mefistofele quasi burlesca; il disgusto e la pena per le debolezze umane sono sempre presenti, ed aumentano man mano che ci si addentra nel melodramma. C’è sempre altro sotto ciò che viene filmato (vedi l’uso estensivo delle sovrimpressioni) anche sul piano citazionistico: Murnau crea, nelle scene in cui l’uomo entra in contatto con l’extra-umano, composizioni che hanno evidenti riferimenti pittorici, sottolineando ulteriormente l’aleatorietà di quei momenti.

Questa coerenza fra immagine e contenuto, fra composizione della scena ed uso degli effetti speciali, fra ciò che è in scena e ciò che viene percepito, rafforza la convinzione teorica che, forse, l’implemento di un cinema non mutilato dall’assenza di voci non era così necessario.

Lascia un commento